画面出力・動画再生を強化する

グラフィックボードは、画面出力・動画再生などを担うデバイスです。グラフィックカード、ビデオカード、あるいは略してグラボともいいます。

近年はCPUがグラフィック機能を備えており、ほとんどのマザーボードに HDMI、DVI、VGAなどの画面出力端子が付いています。

そのため、必ずしもグラフィックボードが必要というわけではありません。ただ3D描画、動画再生・編集などではグラフィックボードがあると違いが出てきます。

このページでは、主に自作パソコンで使用するグラフィックボードの機能や特徴について解説しています。

接続規格

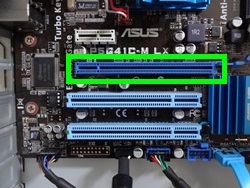

グラフィックボードは、PCI-Expressという接続規格になります。マザーボードには、必ずといっていいほど PCI-Expressのスロットが付いています。

グラフィックボードは、切り欠きが左寄りにあるのが特徴です。

グラフィックボードは、切り欠きが左寄りにあるのが特徴です。

マザーボードのPCI-Expressスロット。

マザーボードのPCI-Expressスロット。

PCI-Express x16 スロットともいいます。

構造

グラフィックボードは、いくつかの部品で構成されています。

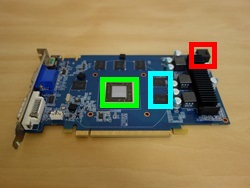

一般的なグラフィックボード。

一般的なグラフィックボード。

基盤部分とファンの部分に分かれています。

基盤部分とファンの部分に分かれています。

GPU(緑)

GPU(緑)

グラフィックメモリー(水色)

補助電源(赤)

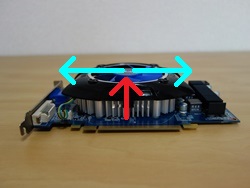

GPUで発せられれた熱は、ファンとヒートシンクで排熱します。この仕組みはCPUと同じです。

GPUで発せられれた熱は、ファンとヒートシンクで排熱します。この仕組みはCPUと同じです。

GPUとグラフィックメモリー

グラフィックボードの性能を決めるのは、グラフィックチップ GPUです。

NVIDIAの GeForceシリーズと、AMDの Radeonシリーズとがあります。

GPU。Graphics Processing Unitの略。

GPU。Graphics Processing Unitの略。

基板上でGPUを取り囲むようにあるのが、グラフィックメモリーです。

基板上でGPUを取り囲むようにあるのが、グラフィックメモリーです。

GDDRという技術が使われており、グラフィックメモリーのことをGDDRということもあります。

同じGPUでも、グラフィックボードを製造しているメーカーや型番によって、グラフィックメモリーが1GBや2GBなど異なるときがあります。メモリーが多いほうが性能はやや上になります。

グラフィックボードの性能は、主にGPUの種類・型番とグラフィックメモリーの搭載量で決まります。

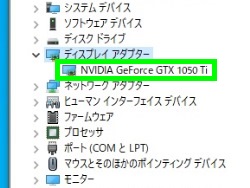

デバイスマネージャー→ディスプレイアダプター。

デバイスマネージャー→ディスプレイアダプター。

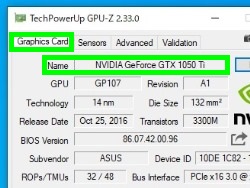

GPU-Z、Graphics Cardタブ。

GPU-Z、Graphics Cardタブ。

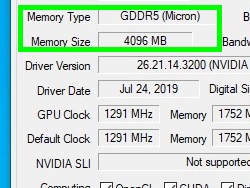

Memory TypeとMemory Size。

Memory TypeとMemory Size。

グラフィックボードを取り付けると、CPUに内蔵されているグラフィック機能とメモリーに割り当てられていたビデオメモリー VRAMは、グラフィックボードが担うことになります。

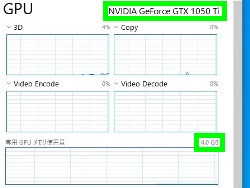

タスクマネージャー→パフォーマンス→GPU。

タスクマネージャー→パフォーマンス→GPU。

Windowsでは、専用GPUメモリ使用量として表示されます。

出力端子

グラフィックボードの出力端子は、VGA・DVI、HDMI・DisplayPortなどが組み合わされています。グラフィックボードによって、出力端子の種類や数は異なります。

出力端子。ディスプレイとケーブルでつなぎます。

出力端子。ディスプレイとケーブルでつなぎます。

概ね 2画面以上のマルチディスプレイが可能です。近年のグラフィックボードは3画面以上対応のものが多くなっています。

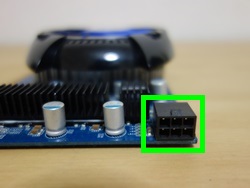

補助電源

グラフィックボードは、PCI-Expressのスロットから電源が供給されますが、性能が上がり消費電力が高くなるにつれて、電源ユニットからも電源をとります。

補助電源には、6ピン×1、6ピン×2、6ピン+8ピン、8ピン×2などの組み合わせがあり、グラフィックボードによって異なります。性能の高いグラフィックボードほど 8ピン×2のようになります。

例:6ピン×1の補助電源。電源ユニットの6ピンとつなぎます。

例:6ピン×1の補助電源。電源ユニットの6ピンとつなぎます。

補助電源を使う場合は、電源ユニットのワット数や補助電源のコネクターを確認する必要があります。

長さ

グラフィックボードの長さは、グラフィックボードによって異なります。

一般的に性能の高いグラフィックボードほど、排熱を促すためファンが2つ付いていたり、ヒートシンク部分が大きくなります。また高性能なグラフィックボードにはGPUを2つ以上搭載しているものもあります。

以前のものに比べると、グラフィックボードは性能が高い割に 長さが短めになっている傾向はあります。

グラフィックボードの長さは、ケースとの兼ね合いがあるため、長さのあるグラフィックボードは、ミニタワーなどのケースでは収まらないということもあります。

ケースとグラフィックボードの干渉が起きないかなど確認する必要があります。

スロットの占有

1スロット占有、2スロット占有と商品説明に記載されていることがあります。

これはグラフィックボードの厚さと考えます。PCケースの拡張スロットをいくつ占有するかということです。

性能が低いグラフィックボードはほとんどが1スロット占有ですが、性能が高くなるにつれて2スロット占有になります。

2スロット占有のグラフィックボード。

2スロット占有のグラフィックボード。

マザーボードのPCI-E×16のスロットの下に別の拡張スロットがある場合、グラフィックボードで占有するので使用することはできません。

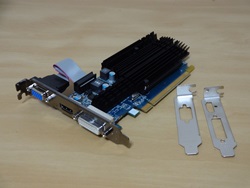

ロープロファイル

スリムタワーなど横幅が狭いPCケースにも取り付けができるものもあります。ロープロファイル対応といいます。

専用の金具が同梱されていて付け替えることで、通常サイズとロープロファイルの両方に対応できます。

ただこの場合は、ロープロファイル対応にすることで 1スロット占有が2スロット占有になることはあります。

通常は約10cmの横幅ですが、ロープロファイル対応のものは 7cmほどにすることができます。

通常は約10cmの横幅ですが、ロープロファイル対応のものは 7cmほどにすることができます。

金具を付け替えることができます。

金具を付け替えることができます。

ロープロファイル用の金具を、ロープロファイルブラケットともいいます。

スリムタワーのケースなどに増設することができます。

ファンレス

ファンレスのグラフィックボードというのは、冷却ファンの付いていないものです。ファンの音がないので、無音になります。静音化したい場合に使用されます。

ただファンレスは冷却に限界があるため、グラフィックボードの性能が高くなるにつれファンレスのグラフィックボードを見ることはありません。

また冷却用のヒートシンクが大きくなることがあるので、2スロット占有になりがちです。

ファンレスは、ローエンドのグラフィックボードで使われることがあります。

ファンレスは、ローエンドのグラフィックボードで使われることがあります。

世代

PCI-Expressには、PCI-E 2.0やPCI-E 3.0という世代があります。

USB2.0とUSB3.0、SATA2.0とSATA3.0などと考え方は同じで、PCI-E 2.0の次に出てきたのが PCI-E 3.0です。

転送速度が PCI-E 3.0対応のグラフィックボードの方が速いと考えます。

PCI-E 3.0のグラフィックボードは、PCI-E 3.0に対応したマザーボードに接続した時に初めて PCI-E 3.0の性能が発揮されます。

基本的に互換性があるため、PCI-E 2.0のグラフィックボードを PCI-E 3.0のマザーボードに取り付けたり、PCI-E 3.0のグラフィックボードをPCI-E 2.0に取り付けても動作します。ただし上限速度はともに下位互換のため PCI-E 2.0となります。

PCI-E 3.0対応のマザーボードは、マザーボードの仕様書などで確認できます。対応している場合は GEN3とも表記されます。

DirectX

DirectXとは、ゲーム、音楽、映像などマルチメディア関連の処理をより高速に快適に使用できるようにするために、マイクロソフトがWindowsに組み込んでいるプログラムです。

- Windows 7・・・DirectX 11

- Windows 10・・・DirectX 12

それぞれのOSに入っている DirectXを確認する場合は、dxdiag というコマンドで調べることができます。

DirectX 11のグラフィックボードは、ドライバーのアップデートで DirectX12に対応することもあります。最新のグラフィックボードであれば、ほぼ最新のDirectXに対応しています。基本的に従来バージョンと互換性があるため、必ずしもそのDirectXに対応したグラフィックボードが必要というわけではありません。

Direct Xの他に Open GLというプログラムもあります。Open GLに最適化されたものが、ワークステーション向け(業務向け)のNVIDIA QuadroシリーズとAMD Fireproシリーズなどになります。

一般的にゲームなどマルチメディアで DirectX、CADや3DCGなどでOpen GLが使われます。

シリーズ・型番

CPUと同じように年々性能が向上し、新しいGPU・グラフィックボードがリリースされています。NVIDIAとAMDのグラフィックボードのシリーズや型番は以下のようになります。(上が新、下が旧、右は型番例)

NVIDIA GeForce

- GeForce 30 シリーズ・・・RTX 3080、RTX 3060Ti

- GeForce 20 シリーズ・・・RTX 2060 super、RTX 2080

- GeForce 16 シリーズ・・・GTX 1650、GTX 1660 super

- GeForce 10 シリーズ・・・GT1030、 GTX 1050Ti

- GeForce 900 シリーズ・・・GTX 950、GTX 980

- GeForce 700 シリーズ・・・GT 710、GTX 780Ti

NVIDIA GeForceは、700シリーズの前に、600シリーズ~200シリーズ、200シリーズより前に 9シリーズの9600 GT、9800 GTXなどがあります。現在は主に 30・20・16・10シリーズのものが販売されています。

AMD Radeon

- Radeon RX 6000シリーズ・・・RX 6900XT、 RX 6800

- Radeon RX 5000シリーズ・・・RX 5500、 RX 5700 XT

- Radeon Radeon Ⅶ・・・Radeon Ⅶ

- Radeon RX Vegaシリーズ・・・RX Vega 56、Pro Vega 64

- Radeon RX 500シリーズ・・・RX 550、RX 570

- Radeon RX 400シリーズ・・・RX 460、 RX 480

- Radeon Rx 300シリーズ・・・R7 370、R9 390

- Radeon Rx 200シリーズ・・・R7 240、R9 270X

AMD Radeonは、200シリーズの前に、HD7000シリーズ~4000シリーズなどがあります。現在は主に RX 6000シリーズからRX 500シリーズのものが販売されています。

CPUと同じように、半導体の線幅である プロセスルールや半導体の数・集積度、設計や構造 アーキテクチャによって世代が変わります。

グラフィックボードの場合は、CPUのように世代やアーキテクチャで分かれるというよりも、シリーズで分けられることが多くなっています。そのため、シリーズによってはプロセスルールやアーキテクチャが同じということもあります。

また、GDDR5やGDDR6などのグラフィックメモリーやPCI-Express 3.0や4.0などへの対応も重要な要素となっています。

一般的に世代が新しくなるほど、性能が向上し消費電力が低下するという傾向があります。

性能

グラフィックボードの性能は、同一のシリーズであれば 数字の大きいほうが性能の高いGPUになります。

一般的に、Geforceは 下2桁、Radeonは HDシリーズなら下3桁、RXシリーズなら下2桁で確認します。例えば、GTX 980>GTX 960、HD7950>HD7770、RX 590>RX 570のようになります。

GeForceは、Tiが付くものは、無印よりやや性能の高いものになります。AMDは、無印よりXやXTの付くものがやや性能の高いものになります。

シリーズが異なっても、数字の大きいほうが性能の高いという傾向は出てきます。

例えば、GTX 570>GTX 650、HD 6950>HD 7750です。しかし、新しいシリーズの方が性能がよいということもあります。例えば、GTX 670>GTX 580、GTX 980>GTX 780Ti、GTX 950>GTX 760のようになります。新しいシリーズは省電力、性能の向上がみられるというのは事実です。

グラフィックボードを新たに増設、交換するという際は、現在のシリーズ名、リリースされている製品群、製品群の中での性能の差を把握するということになります。

現在リリースされているシリーズ・製品は以下のようになります。性能は数字の大きいほうが高くなります。

NVIDIA GeForce

GeForce 30シリーズ。 Ampere アーキテクチャ、ハイエンドの製品群です。GDDR6が使われています。PCI-E 4.0対応。

- GeForce RTX 3090

- GeForce RTX 3080

- GeForce RTX 3070

- GeForce GTX 3060 Ti

GeForce 20シリーズ。Turing アーキテクチャ、ハイエンドの製品群です。GDDR6が使われています。

- GeForce RTX 2080 Ti

- GeForce RTX 2080 SUPER

- GeForce RTX 2080

- GeForce RTX 2070 SUPER

- GeForce RTX 2070

- GeForce RTX 2060 SUPER

- GeForce RTX 2060

GeForce 16シリーズ。Turing アーキテクチャ、ミドルレンジの製品群です。TiとSUPERに、GDDR6が使われています。

- GeForce GTX 1660Ti

- GeForce GTX 1660 SUPER

- GeForce GTX 1660

- GeForce GTX 1650 SUPER

- GeForce GTX 1650

NVIDIA 10シリーズ。Pascal アーキテクチャ、主にローエンドからハイエンドまでの製品群です。

- GeForce 1080Ti

- GeForce 1080

- GeForce 1070Ti

- GeForce 1070

- GeForce 1060

- GeForce 1050Ti

- GeForce 1050

- GeForce 1030

AMD Radeon

RX 6000シリーズは、ハイエンドの製品群です。GDDR6を使用、PCI-E 4.0に対応。

- Radeon RX 6900XT

- Radeon RX 6800XT

- Radeon RX 6800

RX 5000シリーズは、ミドルレンジの製品群です。GDDR6を使用、PCI-E 4.0に対応。

- Radeon RX 5700 XT

- Radeon RX 5700

- Radeon RX 5600 XT

- Radeon RX 5600

- Radeon RX 5500

RX VegaシリーズRadeon Ⅶは、ハイエンドな製品です。Radeon Ⅶはプロセスルール 7nmになります。

- Radeon RX Vega 64

- Radeon RX Vega 56

- Radeon Ⅶ

AMDのRX 500シリーズは、ローエンドからハイエンドの製品群です。

- Radeon RX 590

- Radeon RX 580

- Radeon RX 570

- Radeon RX 560

- Radeon RX 550

グラフィックボードは、電源ユニットやPCケースとの関連もあるため、基本的にローエンド、ミドルレンジ、ハイエンドなど使用目的から探していくことが多くなります。

次にNVIDIAかAMDか、世代・シリーズ、製品の特徴、製品の比較などです。

NVIDIAやAMDでは、GPUの性能や仕様を調べることもできます。

実際にグラフィックボードとしてリリースされるのは、グラフィックボードメーカーからになるため、NVIDIAやAMDの公開している情報とは、外観や性能など差異がでることもありますが、GPUの基本的なスペックに関してはそれほど大きく変わることはありません。

またドスパラやパソコン工房といったパソコンパーツ関連のショップなどでは、性能の比較などを行い公開していることもあります。

ハイエンド

ハイエンドなグラフィックボードは、補助電源を2つ使い 消費電力も高くなります。

そのシリーズの上位にあるモデルが該当するといえます。シリーズでは、Geforce RTX 20シリーズ、30シリーズ、RX Vegaシリーズ、Radeon Ⅶ、Radeon 6000シリーズなどがあります。Geforceでは、TITANという型番が付いているものもハイエンドなグラフィックボードです。

このようなグラフィックボードを使う場合、電源ユニットやPCケースも含めて総合的に考える必要があります。

取り付け

グラフィックボードは、マザーボードのPCI-E×16スロットに取り付けます。

マザーボードのPCI-E×16 スロット。スロット右端にロックがあります。

マザーボードのPCI-E×16 スロット。スロット右端にロックがあります。

ケース背面の該当するスロットカバーなどは空けておきます。

スロットカバー部分をインチネジ大で固定します。

スロットカバー部分をインチネジ大で固定します。

補助電源が有る場合は、電源ユニットからのケーブルをつなぎます。

取り付け後のケース背面。

取り付け後のケース背面。

自作パソコンでの取り付けは、CPUに内蔵グラフィックがある場合は OSとマザーボードのドライバをインストールした後に 増設というかたちで行う、CPUに内蔵グラフィックがない場合は BIOS・UEFIの起動前に行うというが一般的です。

取り付け後、ドライバーをインストールしてデバイスマネージャーやdxdiagなどで確認します。

メーカー

グラフィックボードは、GPUをNVIDIAとAMDが開発・製造し、GPUの提供を受けたグラフィックボードの各メーカーがグラフィックボードを製造・販売しています。

代表的なメーカーは、マザーボードも手がけている MSI、ASUS、GIGABYTE、他に玄人志向、ELSAなどがあります。

メーカーによって、ファンやヒートシンクなどの構造、デザイン、グラフィックメモリー搭載量、ユーティリティソフトなどが異なります。

販売形態

グラフィックボードは、パソコンショップなどでリテール品として販売されています。グラフィックボード本体の他、ドライバディスクなどが付いています。

GALAXY グラフィックボード。

GALAXY グラフィックボード。

ASUS グラフィックボード。

ASUS グラフィックボード。

ドライバーは、グラフィックボードメーカー、NVIDIA・AMDのWebサイトにも公開されています。

2021年 現在人気のグラフィックボード

現在のシリーズは主に、Geforce 10・16・20・30シリーズ、Radeon RX500・5000・6000シリーズなどにあります。

GeForce 10シリーズの1050Tiと16シリーズの1650は、比較されやすい型番ですが、多くのベンチマークテストで 1650>1050Tiとなっています。

グラフィックボードは、大きさ、性能、補助電源が必要かどうか、対応OSなどを確認して選びます。

テレビなどの動画再生支援やマルチディスプレイが目的のローエンドのグラフィックボードも根強い人気があり、旧シリーズのローエンドのものもまだ使われています。

LGA775、LGA1156など やや古いマザーボード、第二世代・第三世代のCPUを搭載した 6シリーズ、7シリーズのマザーボードなどに最新のグラフィックボードを取り付ける場合は、BIOS・UEFIの互換性の問題が生じる可能性があります。事前に使用しているマザーボードの型番やチップセット、取り付けたいグラフィックボードの型番などで検索して調べておいたほうがよいでしょう。